Guide to Movement 勉強会

Guide to Movement(GTM)とは、

フェルデンクライス岡山が主催する、The Feldenkrais Method®︎をベースとした、悪い動きに対処するための新しい運動パラダイムを探求する講習会です。ヒトの発達や進化に基づいて、運動を機能的に関連づけながら、効率的で無駄のない動きや姿勢に影響を与える促通手技を学んでいきます。

こちらでは、過去に開催されたワークショップを基に、姿勢や動きの探求を続けています。

過去ワークショップに参加したことがある方も、参加をしたことがない方も、ヒトの動きに関わるご職業の方は、是非気軽に足を運んでいただき、GTMを知る機会となればと考えています。

そして、より深く、より楽しく、効率よく学ぶ場を目指しています。

勉強会スケジュール

次期開催は未定となっています。

参加申し込み フォーム

過去の 勉強会

2020.2.13

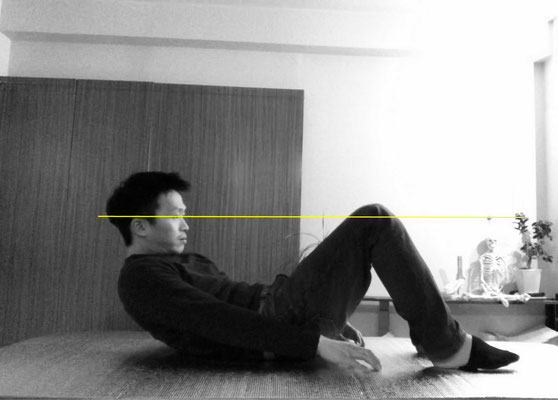

Side Sit Transitions

Side Sit Transitions。横坐りから反対向きの横坐りへと移行する動き。

様々な日常動作との繋がりを考えながら、この動きを観察していきます。これまでのレッスンと動きの要素は同じだけど、条件が違う。同じ動きを条件を変えて行う意味。レッスンの1つ1つの動き。そして順序。これを深く考察することは、対象者の傾向に対し、より細かな配慮を含んだ対策を組めるようになる!正しい動きを口頭で伝えるんじゃなく、予測される代償パターンに予め制約をかけたり、気づいて欲しい動きを自ら学習されたりするような対策♪今日のディスカッションは熱かった!それぞれの視点を共有できる同志に感謝!!

2019.12.13

四つ這い ⇄ 横坐り Cat/Camel、目的・意図から考える

「 動作をみる→行為をみる 」前回から1人 考えていた上記テーマを、この場に投げてみた。

探究する動きは前回と同じ、四つ這いから横座りの移行の動き。動きの過不足を見つけ、過剰に制約を与え、不足には気づきを。より「効率的な動作の獲得」を目指した前回。→そこから「行為をみる」とした時に、全く違うモノを見ている気分に。レッスン中の、対象者の意図は?と考えてみる。

上下を見回し、後ろを振り返り、さらに見回すために腰を落として横座りになる動き。目的(意図)をより楽に行えることがGoalとなって、過不足を修正するのは手段に過ぎない、とシフトチェンジ。意図達成のためのバリエーションを対象者に提案すべく、場を変え、重力の向きを変え、制約を変え・・その中で「見る」という意図を持って動いてもらう。治療者側の裁量は脇に置いて、対象者のCNSに、再統合を委ねる。そうすると、僕の知識ではまだ捉えられない動きの統合だったり、〇〇じゃないと出来ないと思ってたのにできちゃったり、どうやって統合されたか分からないけど上手くできちゃったり。。中枢神経系が作り上げる「動き」。「理解した!」なんて言うのは烏滸がましいのか。無理なのか。一側面を見続けているに過ぎないのか。。改めて、思い知った夜🌙Guide to Movementの本質に、少し戻れたように感じた良い時間。"結論づけ”は出来ない勉強会。深め続けるだけ。探究会♪

2019.11.26

四つ這い ⇄ 横坐り Cat/Camel

今回のGTM勉強会から、新しいレッスンに突入。四つ這いから、片側に体重移動。対側の脚を後ろへと伸ばしていき、荷重している側のお尻は外側の床に向かってお尻を下ろしていきます。横坐りになるまでの移行の動きです。この動き、荷重側の脚が、骨格荷重により支えられコーナーストーンマッスルで操作出来ていないと、体幹には様々な代償が起こります。でも今や体幹は床から離れ、自由度 増し増し。体幹の動きを捉えたり、自身で気づくには、床上で動くことがどんなに有意だったか!早くも床が恋しい!!

2019.11.15

Side-lie TransitionとSitting circles

引き続き、側臥位で行うレッスンを探究しますが、今度は座った姿勢と対比していきました。

座って斜め45度方向を、上下交互に見る動き。側臥位で、上下の膝を前後に滑らせる動き。

複雑に捉えていたそれぞれのレッスンも、胴体とコーナーストーンマッスルの動きを捉えていくと、基本は同じ動きだと気づきます。ってことは、座った姿勢でみられる様々な傾向や不均衡に対し、側臥位でもガイドが出来るってこと!!

だがしかし、同じ動きだけれど、重力のかかる方向や、床の制約が異なります。ってことは、座位における行為の構成要素それぞれに対し、従重力、抗重力、除重力という環境を設定したり、床という制約を使って働きかけることが出来るってこと!!ほんと凄い話。考えるほどテンションが上がります!

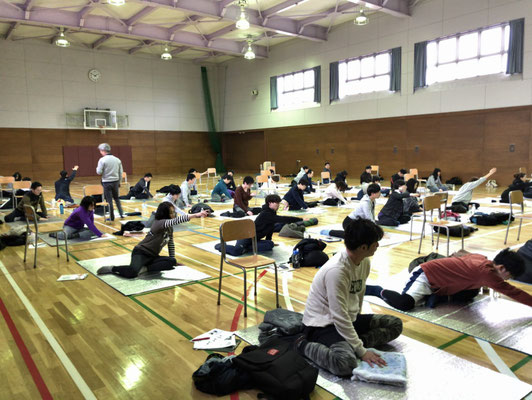

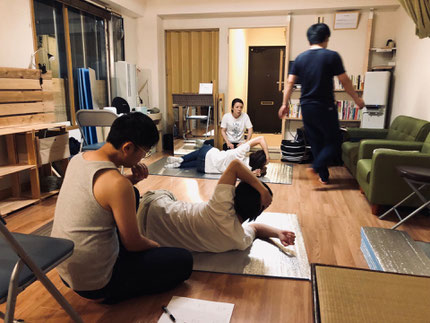

今回は大人数で湿度マックス。初めての方は皆の格好の餌食に!!被験者として、体感から良い学びを経験できますので是非とも^ ^

2019.10.30

Side-lie TransitionとWish Bone

2019.10.17

Side-lie Transition

脚を曲げた側臥位から、前へ後ろへ転がる動きの中で、脚(PFC)とWormの組織化を図るレッスンの探究がテーマです。この動きにおける対象者の戦略は、仰向けや、座ったり、立ったり、強いては移動の中での行為における戦略と、同様の傾向が観察できることは、言うまでもありません。ただ、同じ身体の動きでも、重力の影響も違えば、床から与えられる感覚も制約も違う。そして逆に、"自由になるところ"も。Wormへの屈伸の制約も自由。PFCへの制約も自由。自由ゆえに、考えずに行うと、上澄みしか味わえないレッスンかもしれません。自由ゆえに、考えて行うと、様々な傾向を持つ対象者に、適当なガイドが行えるかもしれません。

2019.10.5-6

札幌 Guide to Movement

『 Pelvic Forece Couples 』

フェルデンクライス岡山主催、Guide to Movement。今回は「 Pelvic Force Couples 」をテーマに開催されました。

発達の段階に基づいて構成されるGTMは、これまでの床上の動きから、臥位から座位、座位から立位へと移行、発達を遂げました。360°見渡すという意図によるWormと、床反力を脚から伝えるPFCとの協調的、組織化された動き。

組織化とは、どちらかが過剰でも不足でもなく、対象者自らの固有感覚をもとに学習され、様々な動きの経験を基に、対象者が主体的に洗練していった結果起こります。

そんな事を、PFCのテーマのもとに、参加者全員に経験・実感させた。というか全員をレッスンした感じでした。まさに「悪い動きに対処するための、新しい運動パラダイムを探究する講習会」。シフト後は混乱するのが常。でも今回は、初参加者も多かったのに、皆実感し、あまりにも分かりやすかった危険な回です。まるで分かったような気になりそうです。自分で提供しようとすると、「簡単そうに見えたのに・・自分でやろうとすると出来ん!」って、良くある事が。洗練の結果、分かりやすく伝えることが出来てるだけです。

今回の流れを受けて、GTM勉強会のあり方にやや悩みましたが、やっぱ1つ1つ。コツコツと、レッスンの意味を十分に考え、咀嚼しなければ。という訳で、また細かい事まで考えながら、半年やっていくテーマを頂きました♪

2019.9.25

Wishboneの中のLegs

2019.9.11

Wishboneの中のWorm

言ってしまえば、「片脚 踏んで、片脚 あげる」このシンプルな動きを、また好き者ばかりが集まって探究し、夜な夜な盛り上がるという、GTM勉強会。仰向けになって両足を立て、膝は天井に。そこから右足を床に押し込んでくと、右の臀筋が収縮してお尻は床から持ち上がり、骨盤は左上へと転がります。あわせて左足を床から少し持ち上げようとすると、腸腰筋の収縮で骨盤を左下へと引っ張り、反対の臀筋と合わせて、骨盤を左へ転がします。

Wishboneというレッスンの一節。床反力の効率的な伝達による骨盤制御、Pelvic Force Couple。そして本日のお題『 この時 Wormは? 』右お尻と左肩が近づく対角線上のRoundや、側屈方向へと協調的に働きます。それらに対応したWormのレッスンの前後で、Wishboneを行ないディスカッションしました。これらの動きに過不足があったり、腰の反りなどの習慣があると、足底からの床反力を効率的に使えなくなる事を実感します。逆にWormがしっかり動くと、より楽に臀筋や腸腰筋を使えるように。側屈のレッスン後にはもう感動!外旋筋の同時収縮。Wormが邪魔してたのか、お前か!!って。「踏む」という動作の中で起こる様々なエラーについて、Knee-inと称したり、アーチがとか、下腹部の安定性が・・というには、もっと前段階の準備が不可欠であることを、身をもって経験した時間♪

2019.8.28

Wishbone

仰向けになり膝を立て、足裏で床を押した力で骨盤を動かす。これまで両脚で行なってきたものを片脚で行っていきます。片側の臀筋、そして反対側の腸腰筋。移動の基礎となるPelvic Force Coupleの動きを探究しました。難易度が少し上がると、また習慣パターンが顔を出してきます。Worm

の習慣的な過剰努力や代償。足の上に膝が留まる骨格荷重。左右の分化。これまで探究してきたことが、シンプルだけど複雑なこの動きを観察する助けになってきたことを実感!そして前額面や矢状面をまたいだ三次元的な動きを見るには、Transitionの動きを探究した経験が役立ちました。半年前を思うと、いかに表面的にしか捉えられていなかったかと。同じ事象の観察も経験を深めていくと、まるで違うものに見えてきます。チョット達成感を味わいつつも、「分かったつもり。」でまた止まらないよう、まだまだ探究は続きます!

2019.8.10

続 バーバルレス(言葉少なめ)レッスン

今回は3名という少人数。贅沢に時間を使ってガイドを考え、評価した姿勢を他者の切り口で深めるという事も楽しみました♪ これがまた、本当 勉強になった。結果が求められる普段の臨床では、馴染みのある(習慣的な)切り口をどうしても使いがち。馴染みのない(非習慣的な)切り口も、こうしたゲームで遊ぶことで洗練されていきます!他者の意見や馴染みのない評価も、良い/悪いじゃなくバリエーションの1つ。

鼻から判断してしまうと、画一的になって洗練は止まります。

非習慣を堪能すると、視野が狭かった〜って、思い込みだった〜って気づきます。こんな角度からもいけるか!って、対象者に応じて使い分けられそうな、これまでにないアイディアが♪ヒトの姿勢や動きも。様々な生活場面でも同じ事が言えそうで。馴染みがない事にいかに寛容であるか。そして、それを対象者にどう提案するか。バリエーションを増やす!楽しむ!これってスゴく学びが多い意識です。今日はもう新発見だらけ!!少人数の良さも堪能し、GTM勉強会も新たなバリエーションが生まれそうです。「3人だと少なくてどうなるか」って思ったけど、それも思い込みでした^^

2019.7.24

バーバルレス(言葉少なめ)レッスン

対象者の動きの不均衡を評価し、より良い動きのためのテーマを決め、それを相手に伝えずにレッスンするというゲームを楽しみました♪動きの改善ではなく、そのテーマや対象者自身の不均衡を、自ら"気づく"ことをゴールとしました。普段は、対象者の動きを改善へと導くために、言葉を使います。「ココが動いてないよ。」とか「ココで頑張りすぎてるよ。」とかって。その説明は抜き!っていうゲーム。

2019.7.11

側屈

テーマはWormを側屈でみる。札幌から車でニセコを目指すにあたり、いつも小樽経由だったのを、中山峠走ってみる感じ。目的地は同じだけど、道順を変えてみる。どちらも探求すると、「ニセコ旅行」そのものの楽しみ方が変わってきます。視点や方法をいつもと変えようとする時、初めは効率を求めません。いつも通りが慣れてて効率がいい のは当然で、そこを基準に置くと洗練は止まってしまいます。Wormの360度の立体的で難解な動きが、少しずつ馴染みあるものになってきた!って、そんな気分になるんですよ。新しい視点を放棄すれば。また違った視点を見つけては悩む。探求を続けます♪

2019.6.20

Postural Pattern

2019.6.11

骨盤時計、座り姿勢への影響

2019.5.30

骨盤時計

2019.4.23

Side Sit Bend - 横坐り-

1つのワークを深く深く掘り下げて、みんなで考えていく。ほんっと楽しい会になってきました♪

2019.4.23

Pelvic tilts - 前後傾 -

2019.4.6-7

札幌 Guide to Movement

The Worm Aquires Legs

発達の段階に基づいてヒトの動きを探求するGTM。これまでは、様々な方向へと視線を送るためのWorm(頭-胴体-骨盤)を、床上で探求してきましたが、ついに…足が生えました♪

The Worm Acquires Legs

より高い視野を得ようと、胴体を直立させる。そのために足を介して床半力を利用する。そんな探求が始まりました!知れば知るほど、深さが、凄さがわかってきて。それを言葉にしようと思えば思うほど、あぁ無理なんだなぁって思いながら・・書く笑

僕らが対象者の姿勢や動きについて、何かガイドしようとする時、対象者自身が「もとの効率の悪さに気づいてない」「良い動きを持ち合わせていない」そんな時。「改善?是正?してあげる」「正しい動きを伝える」「これが悪いって指摘する」「良い動きを模倣させる」その時は出来た気になるかも知れない。「あーー、そういう事♪」って浅はかに納得して、新たな代償動作が生まれることだってある。必要なのは気づきのプロセス。対象者自身の実体験。こんな事を伝えるワークショップだから。参加者にも、そんな流れを提供してる。『 正しいアプローチはこう! 』という学びではなく、ワークを通して、参加者自身が出来ない事に気づいていく。奥深いものを、改めて奥深いと理解していく。様々な経験を持った参加者それぞれが、それぞれの気づきを得て帰っていく。知れば知るほど、やってることの凄さが分かってきました(^^;

ワークショップが終わった時、受け取ったのは新たな探求のテーマに過ぎない。さて、僕自身も受け取った課題が多い今回。これから半年、みっちり楽しく探求していきましょう!!

2019.3.22

違いのガイド

2019.3.15

座位 Neutral

2019.3.8

Baby RollsとSitting circles

Baby RoLLs。動きの宝庫と言われるが故に、多くの要素を含む。

膝を立てて仰向けになり天井を見る。視線を足元に向かって下へと動かすと、頭-胴体-骨盤(Worm)は丸くなる。より均一な組織化されたFlexionでは、目線はより下方を見ることができる。次に、膝の間から見える足元の壁を、その高さを保ったまま右へ、左へと見渡す。左右のWormは分化する必要がある。そして、その視線を右へ右へと移していくと、真横の壁を望むあたりで、頭-胴体-骨盤は屈曲から伸展へと動きを変える。これはTransitionとも、屈曲と伸展のNeutralとも呼べるのだろうか。その時、視線の高さを保っていられるのは側屈。そのまま頭上の壁へと視線を動かすのは、 Wormのアーチである。

『 360度 見渡すためのWormの組織化された動き 』

これら1つ1つの要素を十分に学習してきた参加者は、この言葉の意味が実体験として落とし込め始めたのではないでしょうか。宝庫といえば宝庫、複雑といえば複雑なこのBaby Rollsの動きを、『視線を動かすためのWorm』と位置付けていくと、様々な場に変換して考えることができるようになりそうです。

「楽しく学ぶ」ことは、能動的な新しいアイディアも出やすくなります。この場の成長もつくづくと感じながら、一つの区切りとなる貴重な時間となりました。

2019.2.21

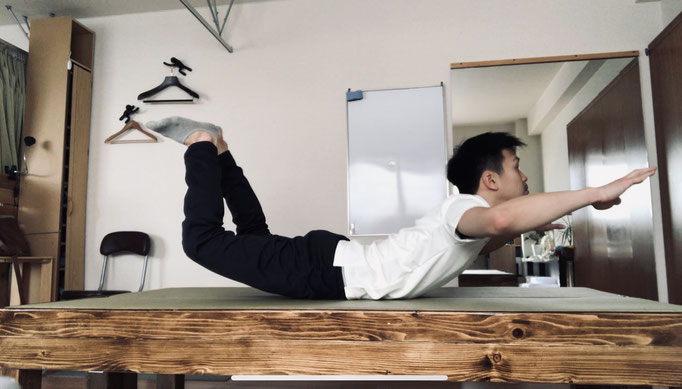

Baby AirplaneからのTransition

うつ伏せで手足を持ち上げて、視線を高くするbaby airplane。今回は参加者同士でこの動きを観察し合い、より良いアーチを作る!という目標のもとに行いました。初めは腰の筋力を主役に動かそうとする方が多く、横から見ると2つ折携帯。「背中が丸くなってないですねぇ」と声をかけたところで、頭では分かっても、上手くやろうと努力するといつものパターンしか起こりません。それがまた背中の仕事を奪います。腰が過剰、背中が不参加となる構図。さて、どのようにガイドしましょうか?これまでGTMで培ってきたアイディアを改めて思い出していきました。

腰がこれ以上動かない姿勢(制約の適応)で、頭の後ろに手を当てて動くことで、上肢を介して背中に気づきが起こらないか試したり、背中にとっての重力の影響を考え、座って後ろ手にもたれたり、横向きに寝てみたり、うつ伏せでお腹側の圧力に着目したりして、動いてみる。様々なディスカッションが飛び出した良い場でした!

こうしたアイディアの中で、再び視線(意図)に着目してみると、"見上げて見下ろす"という単純な目の動きを様々な姿勢で探求しているに過ぎまないことに気づきます。そこから"水平線を見渡す"という、意図の変化が追加された時…シンプルな思考のもとに、前回の勉強会で課題となった"移行の動き”へと到達!!

『目前のことに意識を向けて成熟していくことで、次のステップは自ずと見えてくる』という、前回の教訓を、まさに実体験として成し得ました!

2019.2.17

Introduction と Worm

今回は一対一という少人数開催。GTMに未参加の方だったので、改めて概要から確認しました。対象者の悪い動きに対し、是正という方向へ働きかけるのではなく、気づきを促すプロセス。そして日常の動作や行為へとコンテキストを持たせるための工夫とは?というテーマになったのかな。臨床応用ということに少しフォーカスを向けながら、GTMに触れていきました。

改めてまとめてみることは、僕自身も良い機会になりました。

って大義名分なんですけど、後半はGTMを使って遊びました。被験者になってもらって、「野球のバッティング」に繋げたいという彼のニードにコンテキストを持つように。そこでWormをテーマにディスカッションしながら、楽しむ!

学びの原点って、ここありきなんだよなぁと改めて感じます。

「シンプルに動きだけを見る」というルールの下には、経験年数の少ないセラピストの方が思考が純粋なのでしょうか。結果的に自分を被験者として、Wormの不均衡をみてもらったのですが、とっても気づきの多いガイドを受けました(><)

期待を通り越し、「ありがとう!」と言って終わる。最高の学びでした。

2019.2.8

Sitting circlesとBaby Rolls( Transition )

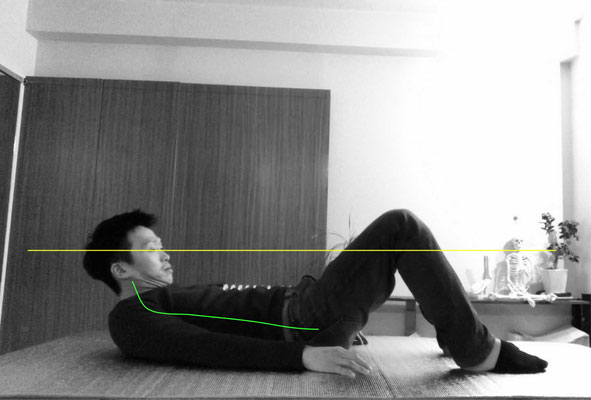

Transition。仰向け、横向き、うつ伏せへと移行する動き。今日はこれをテーマに、座位と臥位の動きのコンテキストを探求する予定でした。

水平を見るための屈曲・伸展のWormの動き。その高さを維持したまま見渡していく動き。そうした動きが成熟し、さらに視線を動かしたいという意図があると、移行は自然に起こります。

動きが未成熟のまま、無理に次のステップを試みると、回旋や過剰努力を伴って代償だらけに。今日は予定を変更し、改めて屈曲・伸展の動きの成熟を目指しました。この動きが成熟してくると、移行が自然に行えるようになってきました。

成長しよう!と、新しいことを試みたり、次のステップを意識するのも1つですが、目前のことに意識を向けて成熟していくことで、次のステップは自ずと見えてくるということでしょうか。

2019.1.30

Sitting Circles と Baby Rolls

2019.1.16

- The Early WormからThe Maturing Worm

ヒトの動きって、なんて奥深いんだ!今日また改めて深く思いました。ロボットの動きを捉えるように、アライメントとして起きた結果だけを捉え、その理由を考えるのは非常にシンプルです。しかしロボットと違い、"ヒトの動きには必ず目的(意図)が存ります。その複雑さをより深く探るため、Guide to

Movementの学びをもとに、僕らはまた赤ちゃんに戻って学びます。手足のない動きは、まだシンプルなものですが、この段階でも深すぎる。

2018.12.18

- The Maturing Worm

屈曲と伸展の動きの組み合わせで姿勢を変換するBaby Rollsの動きを評価し、必要なガイドについて、ディスカッションを行っていきました。屈曲と伸展が均一に行えていないと、回旋などの代償が起こります。一見複雑に見えるこの動きも、よく見ていくとシンプルな動きの組み合わせであると再認識します。また、身体のそれぞれの部分を意識して動かすことが出来ても、視線を動かすという意図のために組織化していなければ意味がない!ということを再認識する回でした。

2018.11.24

- The Maturing Worm

難しく考えるのは簡単。問題点をたくさんあげるのも簡単。

要点を捉えられないと、複雑に考えてしまうし、対象者にも難しく感じさせてしまいます。要点を捉えられると、対象者自身が違いを認識しやすいし、様々な動きへと影響します。The Maturing Wormのワークをお互いに確認しながら、シンプルに見る!テーマを絞る!の練習を繰り返しました。

2018.11.18

- The Maturing Worm

今日はThe Maturing Worm、第一回目でした!The Early Wormで探求した、頭-胴体-骨盤の屈曲と伸展の動き。

この動きが成熟することで、背臥位、側臥位、腹臥位への移行へとThe Maturing Wormでは繋がっていきます。動きがより高度になり、複雑と感じてしまいがち。ダイナミックな”移行そのもの"にフォーカスが向きそうになりますが、左右それぞれの屈曲と伸展が十分に行えていること。ただただココかと。ごく少人数ならではに、一人ずつのワークをじっくり観察、ディスカッションやワークを通して、それが明らかになっていきました。準備がしっかり出来ていれば、移行はその結果として起こる!日々の生活にも言えるような、そんな大切な学びでした ♪こうした床上の動きが、垂直になったWorm、そして意図へ。

まだまだまだ、探求の余地があります!